2025年11月8日,以“碳普惠知识普及与实践”为主题的讲座在沙河校区举行,本次讲座由碳普惠领域专家陈小康先生主讲,紧扣国家“双碳”目标,结合生动案例和互动体验,为师生们深入解读绿色生活新趋势,讲座现场引发了广泛共鸣。

碳普惠:从小行为到大数据

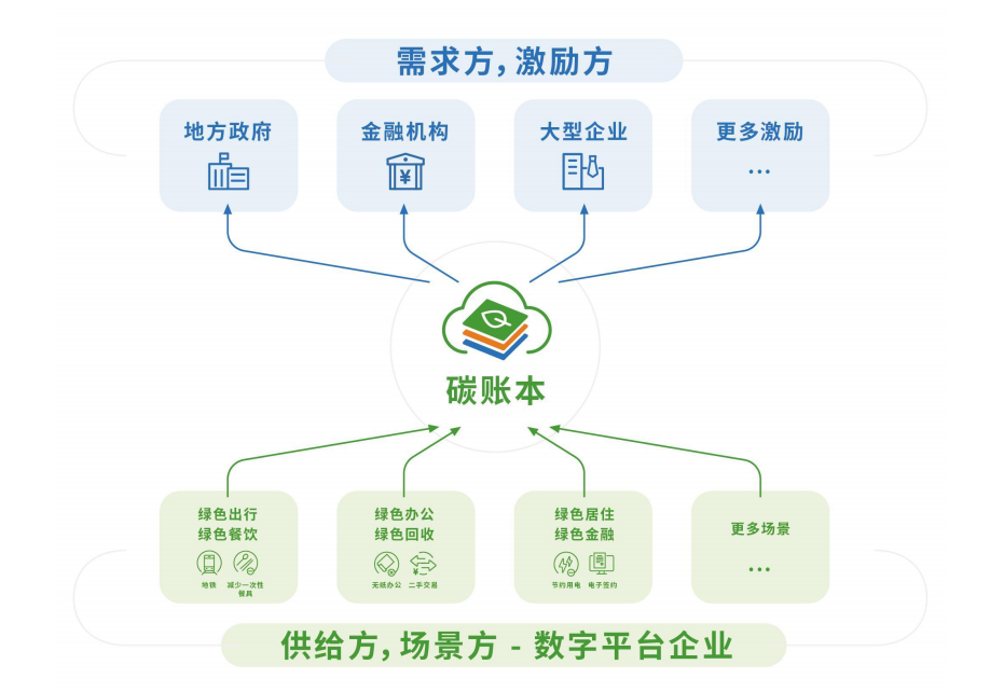

讲座首先从碳普惠的概念切入。陈小康指出,碳普惠是以生活消费为场景的激励机制,通过为公众、社区及中小微企业的绿色行为赋值,链接消费端与生产端减排。这种机制利用移动互联网、大数据等技术,对衣、食、住、行等低碳行为进行量化记录,形成“碳账本”,再通过交易或激励回馈公众。

讲座中,并分享了一个有趣的数据思考:如果每人每小时在消费端减排10克,一人一年可减排约87.6千克,而十四亿中国人年减排量可达1.2亿吨以上!“这体现了涓涓细流汇成洪流的力量,” 陈小康强调,“碳普惠是推动绿色生活数字化的重要抓手。”

从政策到实践:碳普惠的发展脉络

在介绍碳普惠发展历程时,陈小康梳理了从IPCC报告到中国多项政策的变化。例如,2015年《关于加快推进生态文明建设的意见》倡导绿色消费,2022年《促进绿色消费实施方案》明确提出探索绿色积分制度。这些政策为碳普惠奠定了制度基础。

碳普惠交易机制是讲座的亮点之一。核证减排量可用于碳交易、碳中和会议、金融产品等场景。例如,通过购买普惠减排量替代生态修复,实现了环境效益与经济效益双赢。

政府与企业:双轮驱动的碳普惠模式

碳普惠主要分为政府主导和企业主导两种类型。政府主导机制公益性强、有公信力,但需突破公众参与度低的瓶颈;企业主导机制则依托数字平台优势,触达广泛,但面临标准不统一等挑战。

在政府主导案例中,重点展示了成都首届“碳中和世运会”和北京冬奥会“低碳冬奥”小程序。北京冬奥会累计带动270万人参与,减排量达1.9万吨,成为大型活动碳普惠的典范。

企业层面,京东“青流计划”、阿里巴巴“88碳账户”等平台通过积分激励,让低碳行为“可视化”。专家指出,企业机制的创新在于实时反馈,但需解决数据孤岛问题。

案例深度解析:成都与泸州的实践

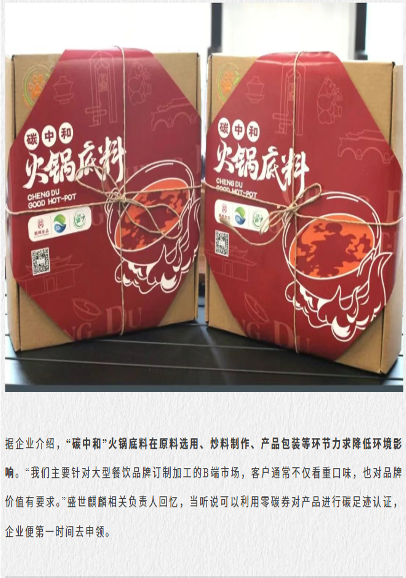

成都“碳惠天府”机制是政府主导的标杆。陈小康详细介绍了其顶层设计、方法学体系,如餐饮、商超等场景的碳减排量化标准。值得一提的是,成都餐厨垃圾处置项目通过碳汇交易,实现了40万吨减排量转化,凸显了碳普惠的产业价值。

泸州“绿芽积分”则展示了金融与碳普惠的结合。用户通过银行APP绿色行为获取积分,兑换环保商品,如韦尔伯特拖把、滴露洗手液等,让低碳生活“触手可及”。

互动体验:激发学生参与热情

讲座尾声,陈小康鼓励学生体验碳普惠平台,如成都“碳惠天府”或京东“青流计划”。他表示,高校作为创新摇篮,应在碳普惠研究中发挥更大作用,助力绿色生活方式普及。

本次讲座不仅普及了碳普惠知识,更点燃了学子们的环保热情。正如陈小康所言:“每个人的微小行动,都是迈向碳中和的一大步。”未来,电子科技大学有望成为碳普惠实践的新高地。